概要

拠点ビジョン

(2023.01.10 New)

プロジェクトリーダーごあいさつ

「先進国の中でも、我が国の少子化の進行は急速で、近い将来、行政による社会サービスが維持できなくなるといわれています。繰り出される少子化対策は期待された効果を上げず、近年の政策研究は、少子化が進むことを前提に、長寿健康の達成によって社会の破綻を防ぐ提案が主体となっています。

こどもを授かることは親にとって喜びであるとともに、こどもの健康や教育の不安、支出の増加、キャリア形成における不利益、ワークライフバランスの難しさや心身の消耗など、多岐にわたる苦労をももたらします。かつて大家族や親戚、隣人などのコミュニティに分散されていた育児タスクは、核家族化が進んだ現在、親だけ・母親だけが孤立して担当する“孤育て”に変貌してしまいました。コロナ禍はこの傾向を加速し、人の誕生・成長・老い・死といったライフサイクルも、当事者だけで対峙すべきイベントに変えられてしまいました。

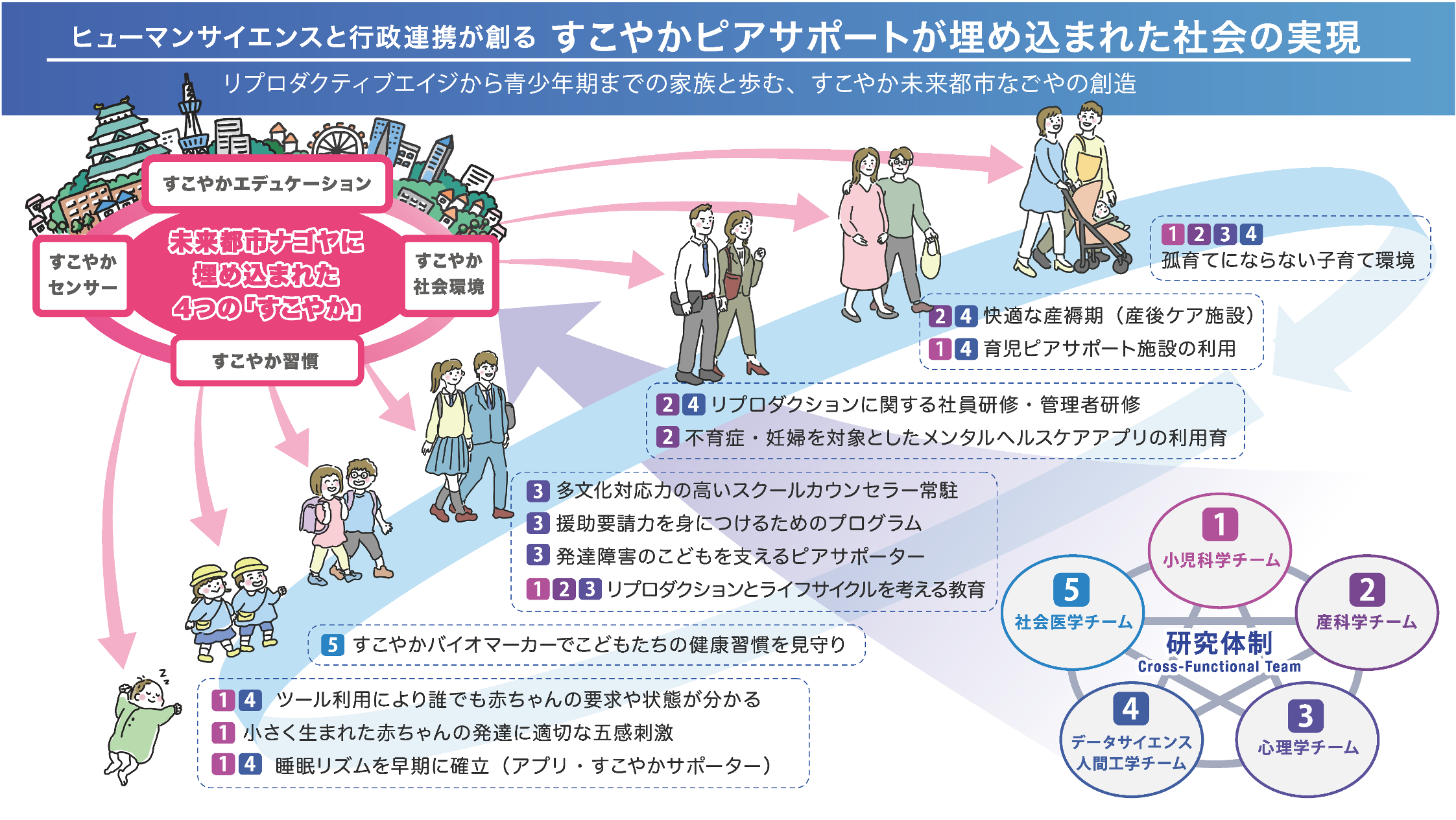

多くの人が孤立した環境で生まれ、一人で生き、一人で死んでゆく、そんな未来を変えるために計画された本プロジェクトは、今年度,科学技術振興機構(JST)の「共創の場形成支援プログラム」(地域共創分野:育成型)に採択されました。名市大は名古屋市、中部産業経済界と強力なタッグを組み、妊娠・出産・育児に対する明るいイメージを持てるように人と社会を変え、多様な個性と選択が尊重され、支え支えられる近未来の実現を目指します。社会医学と周産期医学が核となり,心理教育学とデータサイエンスのエキスパートを迎えたチームが,“すこやかピアサポートが埋め込まれた社会”に向けて,デザインと社会実装試験を繰り返します。市民の大学として、先端科学によるセンシング技術とIoTを駆使しながら、1.こどもがほしいと思った瞬間を支援する“すこやかワークライフ環境”、2.子育ての行き詰まりを軽減する産後母児入所や託児をいつでも提供する“すこやか親子サポート”、3.〝こどもがほしい″から〝巣立ち″までの親子の心と体の健康を守る“すこやかモニタリング”、4.多様な個性のよりどころを提供し、支え合う家族のイメージを醸成する“すこやか成育環境”を実現します。

これまで、地方の農山村や小都市における子育て支援事業により、定住者の増加を中心とする成果が得られた事例は散見されますが、大学を核とした、大都市圏における少子化対策プロジェクトの前例はありません。子育て支援を市政の柱に据える名古屋市を舞台に、地方からの人口流入に頼らない少子化対策が成功すれば、地方再生にも貢献するはずです。子を持つ人も持たない人も明るい未来を感じられる近未来都市ナゴヤを作るために、私たちは来年度までの本プロジェクト期間内に、今後10年にわたる本格型プログラムへの移行を目指した活動を展開していきます。どうかご期待下さい。」

こどもを授かることは親にとって喜びであるとともに、こどもの健康や教育の不安、支出の増加、キャリア形成における不利益、ワークライフバランスの難しさや心身の消耗など、多岐にわたる苦労をももたらします。かつて大家族や親戚、隣人などのコミュニティに分散されていた育児タスクは、核家族化が進んだ現在、親だけ・母親だけが孤立して担当する“孤育て”に変貌してしまいました。コロナ禍はこの傾向を加速し、人の誕生・成長・老い・死といったライフサイクルも、当事者だけで対峙すべきイベントに変えられてしまいました。

多くの人が孤立した環境で生まれ、一人で生き、一人で死んでゆく、そんな未来を変えるために計画された本プロジェクトは、今年度,科学技術振興機構(JST)の「共創の場形成支援プログラム」(地域共創分野:育成型)に採択されました。名市大は名古屋市、中部産業経済界と強力なタッグを組み、妊娠・出産・育児に対する明るいイメージを持てるように人と社会を変え、多様な個性と選択が尊重され、支え支えられる近未来の実現を目指します。社会医学と周産期医学が核となり,心理教育学とデータサイエンスのエキスパートを迎えたチームが,“すこやかピアサポートが埋め込まれた社会”に向けて,デザインと社会実装試験を繰り返します。市民の大学として、先端科学によるセンシング技術とIoTを駆使しながら、1.こどもがほしいと思った瞬間を支援する“すこやかワークライフ環境”、2.子育ての行き詰まりを軽減する産後母児入所や託児をいつでも提供する“すこやか親子サポート”、3.〝こどもがほしい″から〝巣立ち″までの親子の心と体の健康を守る“すこやかモニタリング”、4.多様な個性のよりどころを提供し、支え合う家族のイメージを醸成する“すこやか成育環境”を実現します。

これまで、地方の農山村や小都市における子育て支援事業により、定住者の増加を中心とする成果が得られた事例は散見されますが、大学を核とした、大都市圏における少子化対策プロジェクトの前例はありません。子育て支援を市政の柱に据える名古屋市を舞台に、地方からの人口流入に頼らない少子化対策が成功すれば、地方再生にも貢献するはずです。子を持つ人も持たない人も明るい未来を感じられる近未来都市ナゴヤを作るために、私たちは来年度までの本プロジェクト期間内に、今後10年にわたる本格型プログラムへの移行を目指した活動を展開していきます。どうかご期待下さい。」

プロジェクトリーダー

名古屋市立大学 大学院医学研究科 教授

上島 通浩

名古屋市立大学 大学院医学研究科 教授

上島 通浩

拠点PL及び PIの集合写真

拠点概要